Интервал между буквами (Кернинг):

- Главная

- Мой Рославль- частица Смоленщины милой

- Учитель! Славен труд твой!

- Александр Николаевич Попов

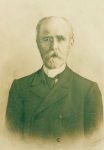

Александр Николаевич Попов

Александр Николаевич Попов – видный земский и общественный деятель Смоленщины конца ХIХ – начала ХХ вв.

Александр Николаевич Попов – видный земский и общественный деятель Смоленщины конца ХIХ – начала ХХ вв.

Александр Николаевич Попов родился 12 марта 1840 года в Петербурге в дворянской семье. Детские и юношеские годы прошли в родовом имении Малечкино Череповецкого уезда Новгородской губернии. Он рано осиротел и после смерти брата, умершего от чахотки, остался на попечении тети Екатерины Александровны Страховой, владевшей двумя небольшими деревеньками (Соболево и Кузнецово) в Смоленской губернии.

В 1858 году после выпуска из Второго кадетского корпуса поступил в Николаевскую академию Генерального штаба, которую окончил в 1862 году.

А. Н. Попов был крестником императора Николая I, который в период обучения Александра Николаевича в кадетском корпусе ввел его в семью своего сына Александра, бывшего в то время наследником, цесаревичем. Свободное от учебы время Попов проводил в семье наследника, близко сошелся с его сыном, ставшим впоследствии царем, Александром III, сверстником которого он был.

Устойчивое внимание царских особ к нему не было случайным. Уже в отроческие и юношеские годы в нем проявлялись редкие человеческие качества, неоднократно отмечавшиеся современниками: наделенный ясным умом и талантом организатора, он в то же время отличался скромностью и непритязательностью, в любых ситуациях проявлял себя человеком бескорыстным, кристально чистым.

В 1863 году отказался от карьеры военного и ушёл в отставку в чине штабс-капитана, после чего переехал в своё имение Малечкино.

В 1865 году он был избран гласным уездного земства и председателем Череповецкой уездной земской управы, в 1873 году стал председателем губернской управы, на должность которого переизбирался два раза.

В 1874 году по инициативе А.Н. Попова созван 1-й съезд врачей Новгородской губернии, в это же время им организованы статистические работы. Много внимания уделял вопросам образования, под его руководством было открыты несколько сельских училищ, велась усиленная подготовка учительских кадров для сельских школ.

После убийства императора Александра II в 1881 году у А.Н. Попова осложнились отношения с новгородским губернатором и вскоре он вынужден был оставить должность председателя.

В 1882 году переехал в Смоленскую губернию, где ему перешло по наследству небольшое имение в сельце Воробьево с прилегающими к нему селом Соболево и деревней Кузнецово. В этом же году избран гласным Краснинского уездного земского собрания и кооптирирован в состав экономического совета при уездной управе. В 1883 году избран гласным Смоленского губернского земского собрания. А.Н. Попов избирался председателем Ревизионной комиссии в Смоленском губернском управлении.

В собственном имении А.Н. Попов создал ремесленную школы, народный театр, читальню, скотный двор. Свою хозяйственную деятельность и свой опыт Попов стремился распространить и на уезд. При его участии (он тогда был председателем уездной управы) староста г. Красного возбудил вопрос об устройстве на городской земле общественного сада и огорода. Цели этого предприятия формулировались в духе Попова, стремившегося соединять полезное с приятным: экономическую выгоду с культурой быта. Предполагалось получать доход в пользу города с земли, занятой пустырем, и «дать местному населению правильно организованный сад и огород, где можно было бы поучиться правильному ведению того и другого на деле». План этот был реализован. На выгонном участке около церкви и кладбища, площадью в 5 гектаров, появилось общественное хозяйство. Инструктор садоводства Саморядов обеспечил правильную организацию сада и огорода, где каждый желающий мог поучиться ведению того и другого.

Однако в центре внимания Поповых находилась система планомерного, организованного обучения, связь общего образования с профессиональным. Сначала это была школа со своим огородом, садом, пасекой, с обучением не только письму, чтению, счету, но и труду.

В 1894 году Поповы открыли и своем имении курсы ручного труда для учителей городских и сельских школ четырех уездов. Заведовал ими неутомимый педагог Н. П. Столпянский, он сам вел все обучение по двум ремеслам — столярному и токарному н, благодаря рациональным приемам, в течение двух месяцев (июнь и июли при 10-часовых ежедневных занятиях) обучил курсантов настолько, что они могли сами выполнять все запланированные работы и обучать детей ним ремеслам. Методические приемы школьного обучения ручному труду демонстрировались на настоящих уроках. Для этого на период работы курсом приглашались мальчики из окружающих деревень, и курсанты под руководством Столпянского практиковались на них в преподавании того, чему только что научились сами. Квартира, питание, инструменты и все материалы предоставлялись хозяевами имения бесплатно.

А.Н. Попов был тесно связан с представителями демократической интеллигенции, прес-ледуемыми властями, с которыми сблизился ещё в Петербурге. В его имении Воробьёво около восьми лет прожил публицист Н.В. Шелгунов, написавший здесь три цикла очерков. Некоторое время здесь жила писательница М.К. Цебрикова.

В 1901 году избран председателем Краснинской уездной управы. Под руководством А.Н. Попова в Краснинском уезде было открыто 15 новых школ, повышено жалование учителям, создан передвижной музей наглядных пособий, в селе Красном открыта публичная библиотека и заложен общественный сад.

В апреле 1906 года А.Н. Попов был избран депутатом Государственной думы I созыва, став одним из депутатов от Смоленской области. В Думе он входил в конституционно-демократи-ческую фракцию. После роспуска Государственный Думы в июле 1906 года А.Н. Попов был в числе подписавших «Выборгское воззвание», в связи с чем был осуждён и приговорён к трёхмесячному аресту, содержался в петербургской тюрьме «Кресты».

После освобождения А.Н. Попов вернулся в имение.

В 1908 году он приступил к строительству и обустройству за свои средства учительской семинарии в принадлежащем ему с. Соболево Краснинского уезда ныне - Монастырщинский район - как женская учительская семинария имени Ольги Николаевны Поповой.

Жена Александра Николаевича, Ольга Николаевна Попова, родилась в 1848 году в Петер-бурге. Совместно с мужем издавала журналы «Русское богатство» (1894—1895) и «Новое слово» (1895—1897); научную, художественную литературу и труды революционеров-демократов. В частности, в конце 1890-х годов она издала в серии «Экономическая библиотека» в переводе В. И. Ленина книгу супругов Сиднея и Беатрисы Вебб «Теория и практика английского тред-юнионизма» (в двух томах).

В 1894 году открыла собственное издательство. Владела книжным магазином и библиотекой-читальней, в 1895 году приобрела библиотеку для чтения А. А. Черкесова, значительно пополнив её книжный фонд.

В Смоленской губернии Попова построила сеть народных школ. В своем смоленском имении Соболево организовала театр, в котором спектакли ставили профессиональные режиссёры, а роли исполняли местные и приезжие актёры.

Умерла О. Н. Попова 19 августа 1907 года. После её смерти было создано «Товарищество издательского дела и книжной торговли О. Н. Поповой», в которое вошли издательство, книжный магазин и библиотека. В 1911 году библиотеку у Товарищества приобрел Н. М. Ломковский, а уже после Октябрьской революции, в 1919 году, она была национализирована и преобразована в Центральную коммунальную библиотеку Петрограда. В настоящее время это Центральная городская публичная библиотека имени В. В. Маяковского.

Попов на свои средства построил для нужд семинарии шесть двухэтажных корпусов, в которых размещались классные комнаты, библиотека, общежития, квартиры для преподавателей и технического персонала, столовая, базовая школа. При семинарии имелось учебное хозяйство и 20-гектарный сад, парковая зона с разнообразной растительностью.

В ноябре 1910 года в семинарии начались занятия, однако сам А.Н. Попов не дожил до этого дня всего несколько месяцев. Он умер от сердечного приступа 20 мая 1910 года и был похоронен рядом с женой и соратницей Ольгой Николаевной Поповой, на кладбище близ села Соболево.

До 1917 года семинария носила имя своего основателя. После Октябрьской революции семинария была преобразована в педагогический техникум, а затем - в педагогическое училище. Наибольшего расцвета педучилище достигло в предвоенные годы. Помимо очного, здесь практиковалось заочное обучение, а также сдача экзаменов экстерном. В 20-е и большую половину 30-х годов в педучилище работали эрудированные и квалифицированные преподаватели с университетским образованием из числа старой русской интеллигенции (А.А. Никольский, В.Н. Ильющенков, П.И. Шашков и другие).

В педучилище серьезное внимание уделялось эстетическому воспитанию: существовал большой оркестр народных инструментов, драматический коллектив, в их деятельности участвовали большинство преподавателей и студентов. Регулярно устраивались концерты, литературные вечера, ставились пьесы, в основном классического репертуара, читались лекции.

В 1943 г. во время отступления немецко-фашистских войск был сожжен учебный корпус педучилища, что осложнило его работу в последующие годы. Педучилище за 46 лет своего существования выпустило не менее 3 000 учителей. Прекратило деятельность в 1956 году.

В разные годы училище окончили Власенков Александр Иванович – профессор, ведущий научный сотрудник института общеобразовательной школы Российской академии образования, автор учебника «Русский язык» для учащихся 10-11 классов; Ионенко Иван Михайлович – доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой истории Казанского Государственного Университета им. В.И. Ленина; Грибков Владимир Васильевич – «Заслуженный учитель России»; Коровина Наталья Степановна – доцент СмолГУ.

В Соболеве также была образована школа, именуемая Соболевским земским одноклассным училищем.

В период с 1914 по 1916 гг. в училище было четыре отделения, обучалось 81 ученик.